La bonne exposition existe-t-elle ?

A mon humble avis, la technique la plus difficile à appréhender en photographie est surement l’exposition.

Qu'est-ce que cette notion d'exposition ?

Bien exposer, c'est savoir capter le bon volume de lumière par rapport à une composition, une scène, un sujet principal.

Il s'agit donc d'identifier les tons de la scène à photographier et de trouver les réglages qui permettront de restituer l'image que l'on veut obtenir.

J'insiste sur cette notion d'image que l'on veut obtenir, c'est le choix du photographe avant tout. C'est à lui de décider, pas à son appareil !

Trouver les réglages ? Mais de quoi dispose-t-on ?

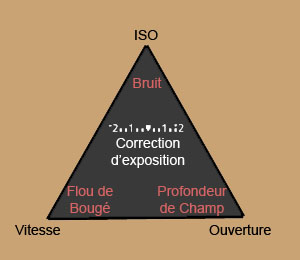

Le triangle de l'exposition :

Un bon schéma qui permet de mémoriser les outils dont nous disposons :

La lecture est simple : vous avez à votre disposition 3 leviers sur lesquels vous pouvez jouez afin de régler correctement votre exposition :

*

ISO

: pour capter plus de lumière, vous pouvez augmenter la sensibilité du capteur. En revanche, vous allez sans doute ajouter du bruit (Cf. Fiche bruit)

*

Vitesse

: pour capter plus de lumière, vous augmentez le temps d’exposition. En revanche, vous risquez de faire une photo floue...

*

Ouverture

: pour capter plus de lumière, vous ouvrez votre diaphragme. En revanche, vous perdez le contrôle de la profondeur de champ.(Cf. fiche PdC)

Des choix Cornéliens !

Petite précision, vitesse et ouverture inluent à part égale sur l'exposition et sont liées et normalisés.

Ainsi, la vitesse devient deux fois plus rapide si on augmente l'ouverture d'une valeur.

De même, cette vitesse devient deux fois plus lente si on ferme le diaphragmme d'une valeur.

Et en plus vous disposez d'un quatrième levier, au centre du dispositif, la

correction d'exposition

: (-2..1..q..1..+2)

Nous verrons plus loin de quoi il s'agit et comment l'utiliser.

La cellule de mesure de la lumière :

Pour vous aider dans vos choix, votre APN dispose d'une cellule de mesure de la lumière et d'un microprocesseur pour en analyser les données.

Le principe de fonctionnement d'une cellule de mesure n'est pas infaillible, et sur certains sujets délicats les valeurs fournies sont inadéquates.

Une cellule voit le monde en noir et blanc, et elle considère que toute la lumière qu'elle reçoit est en fait réfléchie par un objet d'un gris moyen.

Ce gris est standardisé et correspond à une réflexion de 18 %.

Si le sujet principal de la scène est un objet noir, la cellule considère toujours que cet objet est gris, et va donc calculer ses valeurs en considérant que ce noir doit apparaître gris sur l'image finale...

L'image sera surexposée. Essayer par exemple de photographier une panthère noire dans un parc animalier, ou le magnifique labrador noir du voisin avec son poil bien brillant !

Un autre exemple significatif est celui de la photo de sports d'hiver : de tout petits sujets perdus au milieu d'une grande masse blanche.

La cellule voit la neige grise, et la neige sera grise... L'image sera alors sous-exposée. De nombreux photographes amateurs sont revenus déçus de leur photos de Ski !

Pour pallier ces difficultés, il ne reste que l'œil attentif du photographe qui devra judicieusement corriger les valeurs fournies par la cellule selon le sujet qu'il photographie.

Dans notre dernier exemple, on va "surexposer" la neige de 2 diaphragmes : la cellule indique une vitesse de 1/500s couplé à une ouverture de f/11.

L'utilisateur, plus doué que la machine, préfèrera le couple 1/125s à f/11 (ou 1/500s à f/5.6, mais attention à la PdC).

Ce sont également les sujets à fort contraste qui mettent à l'épreuve les cellules de nos appareils.

Citons l'exemple d'un personnage en contre-jour sous un magnifique ciel bleu.

Le ciel occupant une grande partie de l'image, la mesure de la cellule est à nouveau faussée : le ciel est correctement exposé, mais le personnage est trop dense.

La correction d'exposition :

(-2..1..q..1..+2)

Pour forcer l'appareil à ne pas suivre à la lettre les indications de sa cellule, la solution à l'ancienne est de passer en mode Manuel et d'indiquer ses valeurs.

En ce qui me concerne, je préfère nettement, pour des raisons de facilité et de rapidité, utiliser la correction de l'exposition (le quatrième levier du schéma).

De quoi s'agit-il ?

Lorsque vous avez choisi votre diaphragmme (mode priorité à l'ouverture) ou votre vitesse (mode priorité à la vitesse) la cellule de votre APN vous propose une vitesse ou une ouverture correspondante (selon le mode choisi).

Mais vous, le photographe, le décideur, vous pouvez fort bien apporter des modifications car vous avez analysé la scène, les conditions de lumière et vous ne vous laissez pas piéger par les difficultés qui se présentent !

Ainsi, grâce à une molette bien placée sous vos doigts, sans quitter le viseur, vous pouvez changer les réglages proposés par pas d'1/3 d'IL (réglable sur certains appareils) au sein d'une plage de plus ou moins 2 IL.

IL = Indice de lumination (ou EV pour exposure value sur certaines marques).

Il vous suffit de déplacer le curseur, initialement en position centrale, vers les moins pour diminuer l'exposition et vers les plus pour augmenter l'exposition.

Pour surexposer, on indique par exemple +1 IL; pour sous-exposer, -1 IL.

Que se passe-t-il ?

Si vous êtes en mode priorité à l'ouverture, l'APN jouera sur la vitesse...

Si vous êtes en mode priorité à la vitesse, l'APN jouera sur le diaphragme...

Toujours dans le but de respecter vos choix et vous permettre d'obtenir votre image.

Quelques exemples utiles de correction d'exposition :

* + 1/3 ou 2/3 d'IL pour une neige blanche et non grise

* + 1 IL pour éviter de "boucher" (assombrir) le plumage d'un oiseau en vol ou sur un large fond clair.

* - 2/3 d'IL pour mieux faire ressortir (saturation) les belles couleurs chaudes d'un feuillage automnale ou celles d'un coucher de soleil (- 1 IL à essayer).

* - 1 IL pour éviter que le tapis de feuilles mortes de ce joli sous-bois ne s'éclaircir trop.

* - 1 IL pour éviter de surexposer un sujet aux dominates claires sur un fond sombre

* - 1 IL pour obtenir un bel effet de silhouette d'un sujet après avoir fait sa mesure en "spot" (cf. fiche sur les modes de mesure) sur la partie la plus clair de la scène et non pas le sujet à silhouetter !

* - 1 voir 2 IL pour obtenir le "halo" de lumière désiré derrière le sujet à silhouetter qui cache la source lumineuse (mesure sur le halo, comme ci-dessus bien sur).

Le bracketing d'exposition :

Il existe également la possibilité du bracketing d'exposition.

"Bracketer", c'est prendre plusieurs clichés de la même scène en faisant varier l'indice de lumination d'une photo à l'autre.

Bien évidemment si nous pouvons effectuer cette opération manuellement, nos appareils modernes nous permettent aussi de faire du "bracketing automatique"

Pratiquement, on détermine le pas entre chaque cliché, au sein d'une plage de plus ou moins 1,2 ou 3 IL (par exemple, un bracketing de +/- 1 IL).

On règle aussi le nombre de vues voulu (3,5 ou 7 vues), par exemple, si nous choisisons trois images : -1 IL (sous-exposition), 0 IL (exposition recommandée par la cellule) et +1 IL (surexposition).

Erreur de mesure => Erreur

d'exposition :

Pour se prévenir d'une erreur de mesure, il est également utile de connaître par quelle méthode la cellule calcule ses valeurs.

C'est le mode de mesure de la lumière (Cf. fiche)

La mesure globale prend en compte la totalité de l'image pour son calcul. En mesure pondérée centrale, 40 % de la mesure vient du centre et 60 % du reste de l'image. La mesure spot ne prend en compte qu'une petite zone au centre de l'image ; l'astuce est de placer dans le champ de l'image un carton d'un gris moyen à 18 %, et de faire la mesure uniquement sur ce carton.

La méthode la plus "alambiquée" est la mesure évaluative, dite matricielle ou multizone.

Chaque marque d'appareil photo y adapte son propre algorithme, plus ou moins complexe et plus ou moins efficace.

Pour ma part, c'est un mode de mesure que j'ai banni de mes APN, car s'il donne

souvent "satisfaction", ce mode de mesure est catastrophique sur des

scènes difficiles.

La mesure s'effectue sur plusieurs zones. L'algorithme analyse la luminosité de l'image pour la confronter à des situations qu'il

est sensé connaître : contre-jour, sujet lumineux décentré, etc.

Mais vous l'avez compris, j'aime faire des photos et je ne laisse pas

"carte blanche" à ce type d'automatisme incontrolable.

Il est parfois difficile de déterminer la bonne exposition pour une scène présentant des contrastes importants.

Parfois c'est un véritable casse-tête, le photographe doit choisir d'exposer pour les ombres ou pour les hautes lumières.

Pour ce type de sujet, il n'y a pas d'exposition idéale. Pour équilibrer l'image, il reste la possibilité d'ajuster la répartition des densités après la prise de vues.

En argentique, cette opération a lieu lors du tirage du négatif sur papier photo, qui ne sera pas uniformément exposé sous la lumière de l'agrandisseur (le masquage).

En numérique, les logiciels de retouche photo autorisent à densifier plus ou moins une partie de l'image.

La mémorisation d'exposition :

Une fois mes réglages d'exposition trouvés, puis-je prendre plusieurs photos dans les mêmes conditions sans réinscrire tous mes réglages ?

Est-il possible de régler l'appareil sur une zone qui ne sera pas celle de la mise au point future ?

Oui, la réponse est oui à ces deux excellentes questions ! Cela s'appelle la mémorisation d'exposition.

Dans le premier cas, faites vos réglages et juste avant de déclencher mémoriser l'exposition en appuyant sur la touche * (étoile) sur un Canon ou AEL sur un Nikon.

Dans le deuxième cas, visez la zone voulue, pressez le déclencheur à mi-course et mémoriser l'exposition de la même manière...

Dans les deux cas vous pourrez ensuite recadrer, refaire la mise au point à votre guise, les réglages d'exposition resterons ceux que vous aurez enregistrés.

Attention, cette mémorisation s'efface d'elle-même avec la temporistion d'éclairage de votre viseur.

Vous avez donc quelques secondes (4 à 5 secondes généralement) pour recadrer et prendre votre photo.

Ceci dit, à chaque fois que vous pressez le déclencheur à mi-course vous "en reprenez pour 5 secondes" en conservant la mémoristion.

Mais prenez garde, si vous réappuyez sur la touche de mémorisation après avoir changé de cadrage, la cellule réenregistre de nouveaux réglages.

Les figures de style liées à l'exposition

:

Un jour que j'avais surexposé un portrait, un ami me dit d'un air moqueur : "Tu te lances dans le High-Key ?"

Que voulait-il dire ?

Votre ami, en photographe expérimenté, vous parlait d'une des trois grandes figures de style liées à l'exposition et dont nous devons parler à cet endroit sous peine d'être incomplet.

Ces trois "figures de style" sont le High-Key, le Low-Key et le HDR...

Si elles permettent des effets interressant directement liées à la manière d'exposer ces photos, elles ne sont en aucune manière des "figures imposées", à vous de voir.

Je me contenterai donc de rester dans une approche "définition" pour chacune d'entre elle, sachant que des ouvrage spécialisés leurs sont consacrés.

Le High-Key :

Utilisé essentiellement en portrait, il s'agit de faire ressortir les tons clairs d'une photo en évitant au maximum les ombres.

Pour obtenir une belle photo High-Key, il faut :

* avoir bien préparé son modèle (maquillage uniformisant au maximum la peau du modèle)

* éclairer High-Key afin de supprimer toutes les ombres

* Exposer High-Key...à la limite de la surexposition...mais à la limite seulement, ne pas "cramer" le sujet, ce ne sera récupérable...

* Post-traiter le raw avec un bon logiciel dérawtiseur et gommer toutes les imperfections avec un bon logiciel de traitement d'image non destructeur.

Nota : certains font du Hih-Key sur des fleurs clairs sur un fond clair...

Le Low-key :

Cette approche, totalement à l'inverse de la précédente, cherche à faire ressortir des valeurs sombres et use des contrastes atténués pour restituer certaines atmosphères ou émotions.

C'est l'art des demi-teintes qui necessite une légère sous-exposition à la prise de vue et un bon post-traitement bien dosé.

Difficile, mais tellement parlant quand c'est bien réalisé... A essayer sur des photos d'ambiance...

Le HDR :

La photographie HDR (High Dynamic Range Imaging) est un procédé permet, comme son nom l’indique, d’obtenir la plus grande plage d’information dynamique possible sur une image.

Ainsi, chaque pixel contient d’avantage d’information sur la couleur, la luminosité ou encore l’intensité que sur une photo classique, qui ne peut retranscrire l’ensemble des plages de lumières.

Le HDR consiste concrètement à fusionner plusieurs clichés classiques d’une scène pour obtenir le plus d’informations possibles sur les zones claires et sombres de la photo.

Cette technique necessite, bien évidemment, un minimum de 3 photos identiques dans leur cadrage, se différenciant par 3 expositions différentes.

Beaucoup de photographes utilise le "bracketing d'exposition automatique" (Cf. ci-dessus) pour obtenir ces trois images.

La fusion "manuelle" est possible avec un bon logiciel de traitement d'image et une bonne partique de l'utilisation des calques.

Si non des logiciels du commerces se chargent aussi "en automatique" de cette fusion.

Les effets sont assez bluffants et les images s'apparente vite à des peintures hyper réalistes... On aime...ou pas...

Une dernière figure de style liée, en partie, à l'exposition est l'effet de filé.

Mais cet effet nécessitant une technique un peu particulière, accessible à tous, il mérite que nous lui consacriont une fiche dédiée.